■概要

新形式の回路でAir Band RXを作りました。

超再生RXは基本的にはAM受信機です。

応用例は?と考えると、今やAMで通信をしているのは一部のアマチュア無線かAir Bandくらい。そのほかOOKの応用でとしてラジコンやキーレスエントリーなどが思い浮かびます。

ということでAir Band RXを作ることになりました。

■目標規格

受信周波数:118~128MHz

感度@120MHz (S/N20dB@1kHz 60%AM):-110dBm(LNAアリ)

6dB帯域幅(S=-6dB@1kHz 60%AM):±500kHz

最大許容入力@90MHz/120MHz(S=+6dB@1kHz 60%AM):-30dBm(LNAアリ)

■基本回路

回路の感度・選択度・AGCレンジなどを決める要素はたくさんはあります。

27MHzの経験から、C1=5pF・C2=22pF・L1=47nH・L2=22uH・R2=22kΩ・C4=4.7nFとして、VE点における検波出力レベルのSimulationをしました。

C3は後述しますがL2の等価並列容量で、自己共振周波数から逆算しました。C3の影響は無視できません。

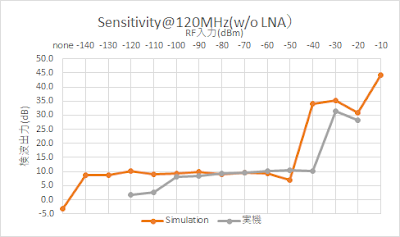

Simulationと実機の結果は下記のようになりました。

Simulationでは-120dBm以下も出力が一定になっていますが、その現象は(その4)の検討でも同じです。熱雑音が考慮されていないためですが、なかなかうまく熱雑音を定義することができません。

また-50dBm以上の強電界では、Simulationでも実機でも出力が急激に増加しています。これはクエンチング発振と包絡線検波が混在しているためです。下記のSimulationはRF入力が-30dBmのときの波形です。RF入力が大きいとクエンチング発振が停止していることがわかります。

検波出力が-6dBになるポイントを-6dB感度、+6dBになるポイントを最大許容入力と定義します。大雑把にいえば、-6dB感度は-100dBm、最大許容入力は-40~-30dBm(AGCレンジ50~60dB)という結果になりました。

この基本回路の受信周波数は120MHz付近でしたので、この状態で50MHzのループアンテナをつないでAir Bandを受信してみました。120.5MHzの Tokyo Controlと上空の旅客機との交信が受信できます。

気をよくしてLNA(BGA420:Gp=19dB/NF=2dB)を接続したところ、FM放送のバリバリという妨害を受け受信不能になりました。単に選択度の不足だけではなく、AGCレンジがオーバーしているためのようです。

改めてAir Band周辺の電波状況を測定したところ、LNAを接続した状態でFM放送(80MHz帯と90MHz帯) が-30dBm、デジタル警察無線(150MHz帯) が-30dBmであることがわかりました。

最大許容入力の周波数特性を測定すると、90MHzにおいて-16dBm(LNAナシ)でしたので、LNAアリで-35dBmと計算され、受信結果と一致しました。

この結果を受けて、最大許容入力の規格を追加しました。

■各素子の最適化

検討早々、基本回路の定数では不十分であることがわかりましたので、各素子の値を検証します。

(1)C1・C2・L1

C2・L1は発振周波数帯における常識的な値に決めますが、アンテナとの結合度を決めるC1は悩みます。FM妨害を避けるためには5pFでは大きいことがわかりましたので、C1を小さくして負荷Qを上げてみます。

C1を2pF、1pFと下げると最大許容入力は改善しました。

帯域幅も5pFで±700kHzが1pFで±500kHzと改善しますが、感度低下の方が気になります。

LNAを前置すると、感度はある程度カバーできるはずです。

5pFと1pFの感度差をNFの差とみなすと11dBありますが、LNAのGainは19dBあるので計算上は全体のNFにはほとんど影響しません。実測してみるとその通りになりました。

最終的にC1=1pF・C2=22pF・L1=47nHにしました。

(2)R2・C4

クエンチング周波数はR2・C7の時定数で決まり、一般に100kHz程度に設定します。

R2=22kΩ・C4=4.7nFのとき、クエンチング周波数は約82KHzでした。

クエンチング周波数を変えても出力レベルは変わらないことは(その4)で報告しました。

TrのIeはR2でT決まります。Ieが少ないほど感度はアップする傾向にありますが、少なすぎても発振停止など不安定になります。基本回路では33kΩで発振停止しました。

基本回路でR2xC4の時定数を同じにして、R2が22kΩ・10kΩ・4.7kΩの時の感度を測定しました。

AGC特性・S/N比・最大許容入力に大きな差が出る一方、感度の差は若干でした。

総合的に見てR2=22kΩ・C4=4.7nFにしました。

(4)L2

L2は一般には数10uHですが、最適値が良くわからないので実測しました。

検波出力はL値で変わりますが、感度はほとんど変化しませんでした。

Simulationでは、L2が大きいと発振期間が長くなるのがわかります。上が10uH、下が47uHの場合です。

発振期間が長くなると検波出力が増加するのは順当のような気はしますが、100uHで減少するのは等価並列容量が影響しているせいでしょうか。

なお、この結果を見て驚くのは発振強度がかなり大きいことです。L2=10uHのときOSC点の発振強度は250mVp-p=-8dBmと計算されます。LNAの前置はmustですね。

また発振時のIe(peak)は2本分で8mA以上と非発振時0.2mAの40倍になっています。

最終的にL2=22uHにしました。

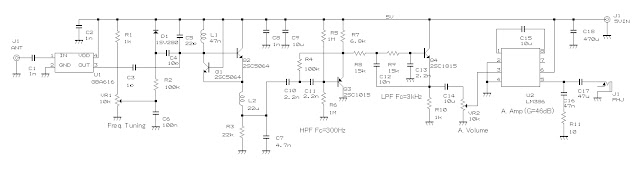

■全回路図

正帰還形発振回路はIc(Ie)で周波数が変わることは「正帰還形GHz VCO(その1)」で報告しましたが、超再生動作ではIeを大きく変えることができないのと、非発振時のIeが小さいのでIeを変えても周波数はほとんど変化しません。そこで、バリキャップで受信周波数を変えることにします。

Ieは発振時と非発振時の比が40倍ほどあります。当初5Vラインのインピーダンスが高かったので、その影響が出て動作が不安定になったので、5Vラインのパスコンを強化しました。

■PCB

2.54mmピッチのユニバーサル基板に配置しました。

LNAとAF Ampは別基板です。

■評価

(1)受信周波数:118~122MHz

1SV280の容量範囲が2.5~5.5pFと少なかったので10MHzの範囲をカバーできませんでした。

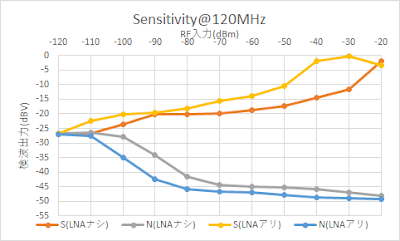

(2)-6dB感度(0dB@-70dBm):-108dBm(LNAアリ)

(3)S/N20dB感度:-94dBm(LNAアリ)

S/N=20dBで-110dBmというのは高望みかもしれません。

(4)受信テスト

50MHzループアンテナで受信すると、FM妨害から完全に逃れるのは無理でした。

AGCレンジ内ではあるのですが、そのそも1信号選択度が不足しています。

120MHz λ/2のダイポールアンテナに変えると、FM妨害がほとんどなくなり、Tokyo Controlとの交信を快適に?受信できるようになりました。