超再生AMラジオ

ラジオで学ぶ電子回路 - 再生・超再生ラジオ (rf-world.jp)で著者の藤平氏は「クエンチング周波数を人間の耳には聞こえない20kHzとすると、その周期の半分25μsecが発振期間となります。受信周波数を1MHzとすれば、この期間ではこの受信周波数は25サイクルしかありません。0.5MHzでは、実に12サイクルしかありません。もう少し多いサイクルが望ましいのですが、どうしようもありません。ですから、AM中波放送は超再生にあまり適していないといえます。」とおっしゃっています。

また再生回路_超再生検波とは - わかりやすく解説 Weblio辞書では「サンプリング定理による制限のため、クエンチング周波数は受信したい信号の帯域幅の最低でも2倍以上にしないと音質が悪くなる。ラジオなどの用途では人間の耳に聞こえない20 kHz以上の周波数にする。

クエンチング周波数をあまり低くすることができず、入力信号のサンプリングに相当する発振の立ち上がりにも一定の時間が必要で、同調回路のQ値が高いと発振の停止にも時間がかかるため、超再生検波回路は低い受信周波数で十分な性能を得ることができない。そのためVHF帯以上の周波数で使用されることが多い。」とあります。どちらも「超再生のAMラジオは難しい」と言っていますが、その理由の説明は「weblio 超再生検波」の方が当を得ていると思います。

■なぜ超再生AMラジオは難しいのか

まず、QL=50の27MHzの発振回路を20kHzでON/OFFしてみます。

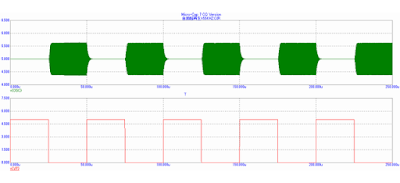

結果のみ示すと、下記のようにきれいな間欠発振をしていることがわかります。

そこでQL=10にするとやっと間欠発振になります。

AM超再生ラジオを作るには完全な間欠発振でなくても動作すると思いますが、QL=10くらいが必須であることがわかります。

■超再生回路のSimulation

前と同じように、新形式の回路でSimulationしてみます。。

最初はTRを使った回路とSimulation結果です。

なおL4/L6はラジオデパート3階のシオヤ無線電機商会で買ったバーアンテナです。残念ながら2023年11月で閉店になりました。ご高齢になったご夫妻で切り盛りされていて、私がラジオ少年だったころから通ったお店でした。大変お世話になりました。

設計のポイントはダンピング抵抗R14でQL≒10にすること、実際に受信しながらR8でクエンチング発振をほどほどの強度に、C7でクエンチング発振周波数をほどほどの周波数にすることくらいです。

全く同じ回路定数で、TRをNMOS FETに代えてみます。

使用したMOSFETはVgs(off)がTRのVbe並みということで2SK2451にしましたが、SPICEモデルがないので似たような特性のRE1C001(ROHM)で代用します。

■実機の評価

TRでもMOSFETでも超再生検波としての動作をしていますので、冒頭の写真のようにブレッドボード上に組んで、実際に受信してみました。良いポリバリコンがないので、受信周波数は固定コンデンサで変えて、コイルの位置で微調しました。容量が150~180pFでNHK-1からニッポン放送まで完全に分離して聞こえました。

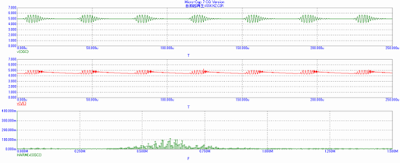

MOSFET方式での感度を下図に示します。

10dB S/N感度は-85dBmくらいで何とかOKレベルですが、音質(歪率)が悪いです。

ビート妨害はあまり感じられません。

無信号時のクエンチング波形と周波数スペクトラムです。

TR方式も試しました。

感度と音質は同程度ですが、ビート妨害が多く気になりました。

■まとめ

QLを10程度にすることで、AM帯でも超再生検波が可能であることを示しました。

この程度のでQLでも許容できる選択度であることがわかりました。

ビート問題は付きまといますが、何とかなる回避することができます。

各素子をもう少し最適化すればもうちょっとましな性能になるかもしれませんが、実用レベルにはなりそうもなく、この程度でおしまいにします。

0 件のコメント:

コメントを投稿