1pF以下も測定可能なMicro C Meter

■コンセプト

今は4万円も出せば波形は勿論のこと電圧計・カウンター・スペアナ機能がついたデジタルオシロが買えます。あとデジタルテスター(DVM)があればとりあえずの回路検討には事足ります。

それでダメなときは測定器を自作してしまおうというのがコンセプトです。

■概要

容量測定はある程度の容量ならテスターでできますが、私のテスターでは100pF以下は誤差が大きく、10pF以下になると計測してくれません。

1pF以下も精度よく測定できる、簡素な回路ながら再現性が高い微小容量計を作りました。

|

| 1608の0.5pFを計測 |

微小容量計は30年以上前に売っていた秋月電子のキットがあります。当時の微小容量計の記事へ

当時とは部品の事情も大きく変わっているので、少ない部品で1pF以下も精度よく計測できるようにします。

■測定原理

原理は「微小容量計キット」と同じで、微分回路の応用です。微分回路の入出力電圧の関係は、

Vo=Vi/(1+1/jωCR)と表されます。

|jωCR|≪1なら、Vo=Vi*jωCRとなり、

jω=d/dtなので、Vo=CR*dVi/dtとなります。

すなわち時定数CRが十分小さければ、出力Voは入力Viの立ち上がり・立下りの傾きに応じた振幅になり、その値は時定数CRに比例します。

したがってVoをピーク検波すれば、Cの容量に応じた電圧を得ることができます。

■部品の選定

寄生容量や寄生インダクタンスを最小にするために、クリティカルな部分はSMD(表面実装部品)を使用します。主要部品は、秋月電子の発振モジュールLTC1799だけです。LTC1799へ

勿論CMOS Logicの74HC14あるいは74HC04で方形波を作ってもOKです。

ほかにDVMが必要です。私の場合は手元にあったLCD DVM AE-7136/3を使いました。

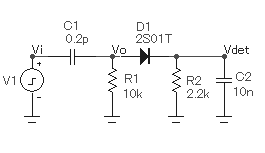

■基本回路

微小容量計キットとほぼ同じ回路ですが、ショットキーバリアダイオード(SBD)が1つになっています。SimulationではVdetはSBDが1つと2つでも大差ありませんが、抵抗の方がVoの波形がきれいに見えたからです。

微分回路のRに相当する抵抗はダイオード検波の入力インピーダンスになり、R2の約半分になります。

ViはLTC1799 で、立ち上がり時間Trは仕様書によれば17ns(typ)ですが、実測では16pF負荷で5ns@1MHz/10ns@100kHzでした。ただ、SimulationではTrを変えてもVdetはTrの変化に比べて緩やかです。ダイオード検波がピークと平均値の中間で動作しているせいかもしれません。

■Simulation

この基本回路で、V1を1MHz/5VとしC1を0.2pF~2pF変化させたときのVoutのSimulationです。

DVM AE-7136/3に合わせてVout=10mV/pFとなるようにR2を決めています。

Voutの変化は等間隔でリニアに変化しているようです。グラフにすると下記のようになります。

V1を100kHzにすれば、C1が200pFまで同じ条件で計測できます。

やはり160pF以上でリニアリティが悪化していますが、150pF以上はDVMに任せることにします。■回路図

秋月電子のユニバーサルC基板を使っています。

DUT端子(J2/J3)はテストピンを流用しています。いちいち半田付けするのは面倒です。

信用できるコンデンサで校正する必要があります。J(±5%)品しかないのでいくつか計測してエイやで決めました。

0 件のコメント:

コメントを投稿