超再生回路を定量的に考察してみました(その1)

■概要(2023年8月改訂)

今からちょうど100年前Edwin Armstrongが発明した超再生回路はシンプルながら高感度のRXとして良く知られています。

ただ何dBuVあるいは何dBmくらいの感度なのか、どの程度のS/N比なのか、受信帯域はどれくらいかといった定量的なデータは検索しても見あたりません。

孫のラジコンの超再生基板があったので実測してみたところ、なんと予想以上の性能で驚きました。

■ラジコンの超再生基板

基板には超再生回路とDecoder/Motor DriverのICが配置されています。

左下が超再生の回路ですが、1608の抵抗値だけは読めますが、L/C/Trについては詳細がわかりません。検索すると「MS工房 秋葉(新津)のブログ」に似た回路がありました。

■性能評価

F=26.8MHz・1kHz/60%AM信号を入力し、AF OutのS/NをAF dB Meterで測定します。

S/N比10dBの感度は-84dBmです。聴感では-90dBmまで了解できます。

LNA(GN1021:Gp=18dB実測 @30MHz/NF=2dB仕様書 @300MHz)を前置すると、さらに感度が上がり-96dBm。ちなみにICOMのIP57のAM S/N 10dB感度が7dBµ(-100dBm)ですから、感度だけは大したものです。

感度もさることながら、驚いたのはAGCが働いていると思わせるほどAF出力が一定であったことです。

検波がPWM(Pulse Width Modulation)として動作しているためと考えられますが、それにしても50dB以上のAGC Rangeがあるとは驚きです。

この辺はWWikipedia再生回路に記述があります。

それによると、超再生検波の動作にはリニアモードとログモードがあり、リニアモードはPAM、ログモードはPWMで動作している、とあります。

特にログモードはAGCの機能があるともあり、あらためてそれを実感しました。

S/N比20dBの6dB帯域幅を実測すると、中心周波数の7%と決して良くはありませんでした。本当は2信号選択度で評価すべきなんでしょうが、別の機会に譲ります。

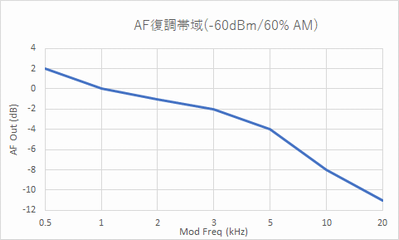

また、復調帯域は約5kHzでした。

■感度の計算式

一般にAMの感度は、S=kT+BW+NF+S/Nと表されます。

27℃のkT=-174dBm、BWはIFとAFを合算して決まる帯域ですが、上の図から10kHzと仮定するとBW=30dBになります。

S/N=10dBなので、-84=-174+30+NF+10、したがってNF=50dBと計算されます。すなわち大雑把に言えば、S/N 10dB感度-84dBmということはNF=50dBに相当するということです。

ここにLNAのGN1021(Gp=18dB @30MHz/NF=2dB @300MHz)を前置すると、そのときのNFは2+50-18=34dB と計算され、NF改善度は50-34=16dB、すなわちLNA前置時は-84-16=-100dBmということになり、NFがもう少し悪ければ実測値とほぼ一致します。

(その2)では、Simulationでは一体どのような結果になるかを考察してみます。

0 件のコメント:

コメントを投稿